In Siberia tra i Gulag / 1990

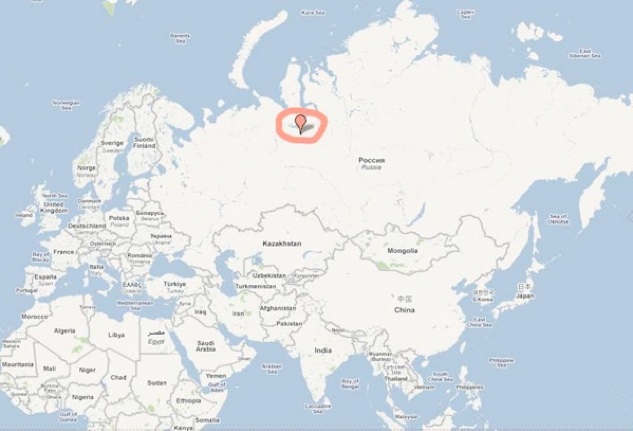

Victor Yakovina, capo-spedizione, Alexander Penkisovich, 1° skipper, Daniel Kovjun, 2¯ skipper, Valery Buktojarov, topografo, Sergei "Bereza", cacciatore e pescatore, Natascia Buktorajova, vogatrice, Fjodor Kusnjetzov, vogatore, Valodia Polevoj, vogatore, Aldo Maroso, fotografo-vogatore, Alberto Fiorin, giornalista-vogatore. Questi sono i nomi dei dieci componenti la spedizione italo-sovietica che, a cavallo tra giugno e luglio, si è recata in Siberia nord-occidentale presso il Circolo Polare Artico. Lo scopo di questa spedizione era prettamente storico-scientifico: perlustrare quella zona che ha ospitato, ed ospita tuttora, centinaia di "gulag" staliniani. Per la loro ubicazione e per l'inclemenza del clima questi campi di lavoro, abbandonati dal 1956, non sono mai stati visitati se non da qualche abitante del luogo, tanto è vero che io e Aldo, veneti rispettivamente di Venezia e di Bassano del Grappa, siamo stati i primi occidentali a poter fotografare e toccare con mano quei luoghi di cui avevamo solo una pallida idea attraverso i resoconti di Solgenitzin.

E ciò che abbiamo potuto vedere con i nostri occhi è stato molto più forte ed intenso della pagina di un libro: in quelle terre si è compiuto un vero e proprio sterminio, ancora poco chiarito e studiato, che ha portato all'eliminazione fisica di centinaia di migliaia di persone. Infatti Stalin tentò di realizzare un progetto ciclopico che prevedeva la costruzione di una linea ferroviaria all'estremo nord della Siberia che doveva collegare Igarka, capoluogo di un distretto ricco di nichel e cobalto, con Salekhard, Seida e Leningrado. L'idea in realtà era già stata presa in considerazione dagli zar, che però avevano dovuto abbandonarla di fronte agli insormontabili ostacoli ed insidie causati dal clima polare. L'ipotesi della creazione di un qualsiasi collegamento tra l'Unione Sovietica e l' enorme distesa siberiana doveva comunque costituire uno stimolo affascinante, anche perché questo avrebbe consentito di sfruttare per la prima volta le potenzialità di una regione il cui unico collegamento ferroviario rimaneva (e rimane tuttora) l'ormai mitica Transiberiana, che corre oltre mille chilometri a Sud del Circolo Polare. Le uniche vie di collegamento erano i grandi fiumi Ob e Jenissej, i quali però erano percorribili solo per circa tre mesi all'anno, quelli cioè che sfuggivano all'implacabile morsa dei ghiacci.

Nel 1942 Stalin decise di passare all'azione e di cominciare a costruire realmente la ferrovia. Per poterlo fare aveva bisogno di manodopera che si procurò nella maniera più semplice ed economica: campi di lavoro dove venivano internati prigionieri politici. Ecco dunque un'unica soluzione a due grossi problemi: si eliminava qualsiasi forma di opposizione interna e la si sfruttava sotto forma di lavoro gratuito. Del resto il sistema dei gulag nacque proprio con questi propositi e, fin dal 1928, tutti i detenuti politici furono costretti a lavorare per la realizzazione di decine e decine di grandi opere pubbliche, dalla costruzione di ferrovie allo scavo di canali e di miniere.

Questo specifico progetto, la ferrovia da Salekhard a Igarka, venne indicato negli archivi del KGB col nome in codice "Oggetto 501" e per lunghi anni nessuno ufficialmente seppe nulla di ciò che si stava svolgendo. Dovevano essere realizzati circa 1100 chilometri di strada ferrata e vennero quindi creati oltre 150 campi di lavoro. Ognuno di loro era autonomo e doveva provvedere al proprio mantenimento e alla costruzione di un tratto di ferrovia di circa 8-10 chilometri. Il lavoro dei detenuti consisteva nell'abbattere gli alberi, scavare la sabbia per poter innalzare un terrapieno alto circa due metri onde evitare possibili allagamenti, costruire i ponti e poi posare le traversine e le rotaie. Ma il clima veramente micidiale che falcidiava i prigionieri e il terreno insidiosissimo, attraversato continuamente da fiumi, paludi, rigagnoli che esigevano la costruzione di moltissimi ponti, fecero sì che la ferrovia procedesse molto a rilento

Nel 1956, tre anni dopo la morte di Stalin, si decise definitivamente di abbandonare il progetto e di chiudere i lager: a quell'epoca, nonostante 15 anni di lavoro, erano stati ultimati poco più di 400 chilometri, mentre nei restanti 700 era stato predisposto il terrapieno. Mai nessun treno percorse quella linea ferrata costata così tanto dolore e sacrificio.

Quei binari sono ancora lì, resistono al tempo e si stagliano nettamente tra la tundra e la taiga, risaltando immediatamente all'occhio in quei territori abituati solamente ad ospitare renne, orsi, martore, lontre ed altri animali tipici dei territori subartici.

A bordo dell'elicottero che ci ha trasportato al punto di partenza della nostra spedizione, abbiamo avuto la possibilità di esaminare dall'alto le distese siberiane e queste due implacabili tracce d'acciaio hanno subito destato in noi una sensazione d'inquietudine, di sconforto e quasi di paura. Inquietudine per ciò che hanno significato per centinaia di migliaia di persone, abbandonate a loro stesse e che non hanno ancora trovato il conforto del riconoscimento da parte della Storia, riabilitate da colpe quasi sempre non loro solo da pochi giorni, dal gorbacioviano decreto di ferragosto. Sconforto per l'acquisita certezza di errori ed atrocità commessi con il paravento di un'ideologia nella quale molte persone nel mondo intero hanno deposto le loro speranze che però, quantomeno in quello specifico periodo storico, sono tragicamente svanite.

Paura che la follia che ha dettato questo tentativo, poi clamorosamente naufragato, possa in qualche modo risvegliarsi e portare ad altre sfide con la natura, con se stessi e contro l'Uomo.

La nostra avventura è cominciata a Kiev e dalla splendida capitale ucraina ci siamo spostati, con un volo aereo di quasi quattro ore, a Nadym, città di recentissima costituzione (è stata fondata nel 1968) i cui abitanti lavorano esclusivamente nel settore dell'estrazione del gas metano. La città infatti è adagiata sopra il più grande deposito naturale del mondo ed il famoso metanodotto siberiano, quello che porta il prezioso gas fin nelle nostre case, inizia il suo lunghissimo tragitto proprio da Nadym. Alla sua periferia, il panorama è caratterizzato dalla presenza di condotti di varie dimensioni che attraversano paludi, prati e che sboccano a loro volta in altri tubi, sempre più grandi. Questi luoghi, ove ora si svolge una frenetica attività, erano stati destinati all'attraversamento della ferrovia che doveva, una volta oltrepassato l'omonimo fiume Nadym, continuare il suo lungo percorso verso Igarka. E in realtà i primi pionieri sbarcati nel 1968 hanno utilizzato le vecchie baracche di un gulag abbandonato per costituire il primo nucleo del loro abitato.

I gulag che a noi interessavano si trovano a circa 150 chilometri in linea d'aria dalla città, tra le paludi della tundra e le immense foreste di conifere e betulle della taiga; in quegli insidiosissimi terreni non ci sono né strade né sentieri e l'unica maniera per potervisi addentrare era quella di scendere a remi il fiume Yarudej, che per oltre un centinaio di chilometri scorre nei pressi della ferrovia. Per poter far ciò siamo stati trasportati in elicottero nel cuore della taiga, e poi da là abbiamo fatto affidamento sulle nostre braccia e sulle nostre capacità di resistenza fisica. Dopo aver costruito con betulle le strutture di 3 grandi zattere, abbiamo cominciato a scendere il fiume a forza di remi, sfruttando parzialmente una fin troppo placida corrente a favore.

Quanta differenza dalle vogate lagunari con remi e forcole!!!

Dieci giorni di isolamento dal mondo, immersi in una natura incantevole e selvaggia che ci ha quotidianamente offerto il cibo con il quale sfamarci, grazie ai lucci e alle carpe che abboccavano frequentemente ai nostri ami. Le nostre intenzioni erano quelle di scendere lungo il fiume e poi, ogniqualvolta si trovava un campo di lavoro, di fermarsi, di accamparsi e di andare a visitarlo. Ma in realtà il fitto muro di betulle e il tortuosissimo andamento dello Yarudej hanno reso assai più complicato il nostro orientamento, a dispetto delle bussole e delle carte, tanto che spesso abbiamo vagato in cerca di introvabili punti di riferimento.

Comunque, nonostante le difficoltà ambientali, abbiamo visitato in dieci giorni i ventisette gulag che si trovano in prossimità delle rive del fiume. La maggior parte di questi è in accettabili condizioni di conservazione, anche se la neve e il ghiaccio hanno causato parecchi sfondamenti di tetti, mentre solo quelli più vicini alla città di Nadym, quindi più facilmente raggiungibili dai suoi abitanti, sono stati saccheggiati e addirittura rasi al suolo. In realtà pare che pure alcune spedizioni di geologi, gli unici che avevano il permesso di muoversi in quella regione per cercare nuovi giacimenti di metano, abbiano qualche responsabilità nelle devastazioni. Solo da tre anni è possibile per tutti visitare quelle terre, anche se ottenere i debiti lasciapassare sarebbe stato pressoché impossibile per noi occidentali, causa le lungaggini burocratiche, tanto è vero che per me e Aldo le richieste sono state inoltrate dagli altri componenti la spedizione.

Chi dice che la Siberia è invivibile solo per il freddo?

La nostra permanenza, pur in mesi inequivocabilmente estivi, è stata infatti resa drammatica dalla ossessionante presenza di miliardi di zanzare che ci hanno incessantemente perseguitato per 24 ore al giorno per dieci giorni. Non c'è mai stato un attimo di requie e sia durante il giorno che durante la notte (per modo di dire visto che al circolo polare si possono tranquillamente scattare fotografie senza bisogno del flash alle 2 di notte), sulle zattere, durante le visite ai campi, sotto la tenda, abbiamo dovuto convivere coi voraci insetti. Nonostante le nostre maschere con retina sul viso, guantoni spessi, due paia di pantaloni, calze di lana e speciali liquidi spalmati di continuo, siamo stati divorati tanto che ancor'oggi, a oltre due mesi di distanza, porto sui polsi le cicatrici delle punture. E il pesante abbigliamento cui eravamo costretti ben poco si addiceva ad una temperatura di 30-35 gradi sopra zero.

Questo fenomeno avviene in tutti i territori subartici, dal nord del Canada, al nord della Norvegia e della Finlandia. La Siberia nord-occidentale, nello specifico, d'estate si trasforma in un immenso acquitrino di 4.000.000 di chilometri quadrati poiché gli immensi fiumi Ob e Jenissej, bloccati dal ghiaccio per otto mesi l'anno, hanno la foce a nord e la sorgente a sud e perciò, quando il ghiaccio comincia a sciogliersi per il caldo, la parte meridionale si sgela per prima incontrando dopo poco il muro di ghiaccio del fiume. Avviene così che il fiume stesso rompe gli argini e si spande nella pianura circostante creando il fenomeno appena descritto.

Ma cosa dire dei gulag? Ne abbiamo visitato 27 e così abbiamo potuto farci un'idea della tipologia media: normalmente tre linee di filo spinato circondano il perimetro, quasi sempre quadrato, con quattro torri di guardia che svettano dalle betulle, ad assicurare il totale controllo della situazione. Poi si trova l'entrata con il corpo di guardia e l'ufficio per l'accettazione dei nuovi arrivati e lo schedario dove venivano raccolti i documenti. Un testimone ricorda che nel portone d'ingresso di uno dei campi da noi visitati era scritto ironicamente "Benvenuti". Una volta entrati si notano le baracche-dormitorio per i detenuti, in numero di dieci e disposte lungo il perimetro interno, con sbarre alla finestra, una stufa centrale e un'ottantina di posti per dormire, in tavolacci a castello. Apollonio Nikolajevich Kondratiev, l'unico prigioniero dei gulag che ha deciso di rimanere a vivere in quei territori e che noi abbiamo consultato e intervistato, ci ha rivelato che in realtà spessissimo le baracche erano sovraffollate tanto da ospitare cento-centoventi detenuti l'una. Al centro del campo vi sono le baracche-magazzino, la cucina-mensa, il forno per il pane, il magazzino per gli attrezzi, la stalla per i cavalli. Al centro si erge pure la prigione, per i detenuti puniti, con portoni in ferro, muri rinforzati e celle particolarmente anguste. Ai nostri occhi tutte queste misure di sicurezza sono apparse assolutamente spropositate, considerando che eventuali fughe avrebbero trovato nelle distese di paludi e nella foresta ghiacciata ostacoli insormontabili e i pochi tentativi sono infatti falliti tutti tragicamente. In alcuni campi abbiamo trovato anche alcuni forni per affumicare il pesce, in altri addirittura una baracca con la sauna per gli ufficiali ed uno stanzino per asciugare i vestiti, con centinaia di ganci ed attaccapanni, timido tentativo di portare usi e costumi quotidiani in una situazione che di normale non aveva assolutamente nulla. Anche la vita dei carcerieri doveva essere poco dissimile da quella dei detenuti ed infatti le baracche per le guardie e per gli ufficiali, solitamente situate appena fuori dal campo, sono solo poco più confortevoli di quelle dei prigionieri, abbellite da qualche fregio azzurro dell'intonaco. Mediamente ogni campo ospitava circa 1.000 detenuti e considerando i 150 campi allestiti per la costruzione della ferrovia, si arriva ad una cifra di 150.000 prigionieri che si può ragionevolmente decuplicare in misura dei continui rimpiazzi dei detenuti che morivano di stenti e di privazioni.

La vita infatti era durissima, considerando che d'inverno si toccavano i 60° gradi sotto zero, ma già a 40° scattava automaticamente la dispensa dai lavori all'aperto, e d'estate si potevano superare i 40¯ sopra zero, resi ancor più aspri dalla presenza delle zanzare. Avveniva quindi una drammatica selezione naturale che, da testimonianze di reduci, si può quantificare in un 30% annuo di morti. La presenza di un grande ospedale-lazzaretto, il quarto campo da noi visitato e composto da ben venti baracche, è quindi giustificata dall'altissimo numero di persone che non resistevano alle terribili condizioni climatiche. Questo ospedale è l'unico campo senza sbarre alle finestre e al suo interno fino a qualche anno fa si trovavano rudimentali apparecchi per aggiustare le ossa. Tra i campi visitati ne abbiamo visto uno probabilmente solo femminile e questo è stato dedotto dalle scritte in cirillico sui muri, che contenevano messaggi e consigli dedicati esclusivamente a donne. I campi dalle condizioni di vita più dure erano senza dubbio quelli che si trovavano ai margini della tundra, data la penuria di alberi nei territori paludosi. Là infatti la legna era sicuramente il bene più prezioso per via del riscaldamento.

Importantissime rivelazioni sulle condizioni di vita dei detenuti all'interno dei campi ci sono state fatte dal già citato Apollonio Kondratiev, condannato nel 1946 a 7 anni di campo di lavoro per aver fatto parte nella seconda guerra mondiale delle armate cosacche che hanno combattuto contro l'esercito comunista. Classe 1898, ex nobile, ex ufficiale dello zar, ingegnere e topografo,la sua mente lucidissima ricorda episodi di vita vissuta all'interno dl gulag e del resto la sua è una testimonianza particolare, dato che il suo compito di ingegnere addetto alla costruzione dei ponti ferroviari lo ha portato a peregrinare per tutti i 150 campi.

Orbene Apollonio ci ha rivelato che le razioni di cibo comprendevano 50 grammi di zucchero a testa, evidentemente per compensare le calorie spese per lavorare e per resistere al freddo e che complessivamente le razioni erano sufficienti. Ma ciò che ha più colpito la nostra attenzione e più ci ha stupito è che all'interno dei gulag c'era una certa attenzione per l'aspetto culturale, tanto che ogni gulag era fornito di una biblioteca e spesso, nella mensa si trasmettevano dei film. Una volta al mese i detenuti organizzavano delle rappresentazioni teatrali. Infatti in due campi abbiamo notato, in un angolo della mensa, un piccolo palcoscenico col fondale dipinto sull'intonaco: un paesaggio di betulle e il sole che sorge, simbolo di una libertà che ai detenuti poteva apparire ormai solo in sogno. Anche per quanto riguarda l'aspetto ludico, abbiamo ritrovato una tessera di domino di una fabbrica di Odessa, segno che i prigionieri non dovevano ricorrere alla fabbricazione di artigianali pedine di mollica o di pietra (tipiche dei lager nazisti), ma che era contemplato nell'equipaggiamento di un campo anche qualche gioco per far passare il tempo.

Ciò comunque non toglie che le condizioni di vita fossero al limite delle possibilità umane e quello che abbiamo visto grazie a questa spedizione è rimasto fortemente impresso nelle nostre menti. Quei dieci lunghi giorni sono stati resi duri non tanto dalla forzata convivenza con le zanzare ma dalla muta presenza di questi fantasmi, i fantasmi della follia umana che si sono improvvisamente materializzati di fronte a noi e che abbiamo quasi potuto toccare con mano.

Quell'inferno di ghiaccio per noi è diventato il simbolo di un personale impegno e di una speranza: che non avvenga mai più niente di simile.